一、品牌内涵

以“锋范”凸显党组织先锋示范作用,聚焦食品学科“科研创新、人才培养、社会服务”三大战略方向,以乳酸菌开发与利用等核心技术为“芯”,驱动北疆乳肉产业升级引擎。秉持“党建引领学科发展、科技赋能乡村振兴”理念,构建“党委统筹、支部攻坚、党员领跑”红色动力系统,推动“论文写在草原上、成果转化在车间里、人才成长在实践中”,打造食品学科党建标杆。

二、创建目标

(一)政治引领目标

紧扣“食代锋范”政治内核,计划获批全国党建工作标杆院系;启动“食光筑梦”党建工作室,聚焦辅导员队伍建设,培育自治区级以上荣誉,构建“党建+思政+实践”三位一体育人格局。

(二)队伍提升目标

以党建品牌“人才引育”为导向,优化师资结构与平台能级:推荐申报全国先进工作者等国家级荣誉,彰显“锋范人才”培育成效;引进高层次人才并优化学缘结构;依托党建与业务融合机制,推进中国-蒙古生物高分子应用“一带一路”联合实验室评估和蒙古高原农畜产品精深加工教育部国际合作联合实验室的申报工作。

(三)育人实效目标

依托党建品牌“育人铸魂”功能,深化教学改革与学生发展支持:立项并培育自治区级以上规划教材,将党建元素融入教材编写,申报自治区教学成果一等奖,设立专项资金资助研究生参与国际交流,构建“锋范拔尖人才”培养链。

(四)社会服务目标

践行党建品牌“芯耀北疆”使命,强化科技转化与区域赋能:依托“乳酸菌与发酵乳制品创新团队”等平台,实现科研成果转化新突破,将党组织攻坚力量嵌入产业“卡脖子”技术攻关;总结“党建+产业”典型案例,构建“融媒+阵地”立体矩阵,在《光明日报》等平台传播“食代锋范,芯耀北疆”品牌,提升学院社会认可度。

三、特色亮点

(一)“党建+科研”双轮驱动,打造创新引擎

聚焦国家农畜产品生产基地建设需求,以乳酸菌资源开发、乳肉品智能加工等核心技术为突破口,构建“党委统筹项目、支部攻坚难题、党员领跑技术”机制,形成“论文写在草原上、成果转化在车间里”的创新生态。

(二)“三基”党建体系,筑牢组织根基

创新“理论武装筑基、组织建设强基、从严治党固基”的“三基”工程,通过“第一议题”制度、“双带头人”党支部书记培育机制、“1+N”党支部共建模式,实现基层党组织建设标准化、廉政建设长效化,形成“党委有引领力、支部有战斗力、党员有带动力”的党建格局。

(三)“芯耀北疆”服务矩阵,赋能产业振兴

以“乳酸菌与发酵乳制品创新团队”为枢纽,联合74家企事业单位成立产学研董事会。推动5株益生菌菌株技术转化,实现一次性转化2000万元。

图1 功能性乳酸菌菌株所有权及其知识产权转化签约仪式

(四)人才引育“双螺旋”机制,集聚发展动能

实施“靶向引才+本土培育”计划,培养国家万人计划领军人才、“草原英才”等省部级以上人才20余人次,获评“全国高校黄大年式教师团队”1个。推行“青年教师导师制”和“双师型”培养,多名教师获自治区教学创新大赛一等奖等奖项。

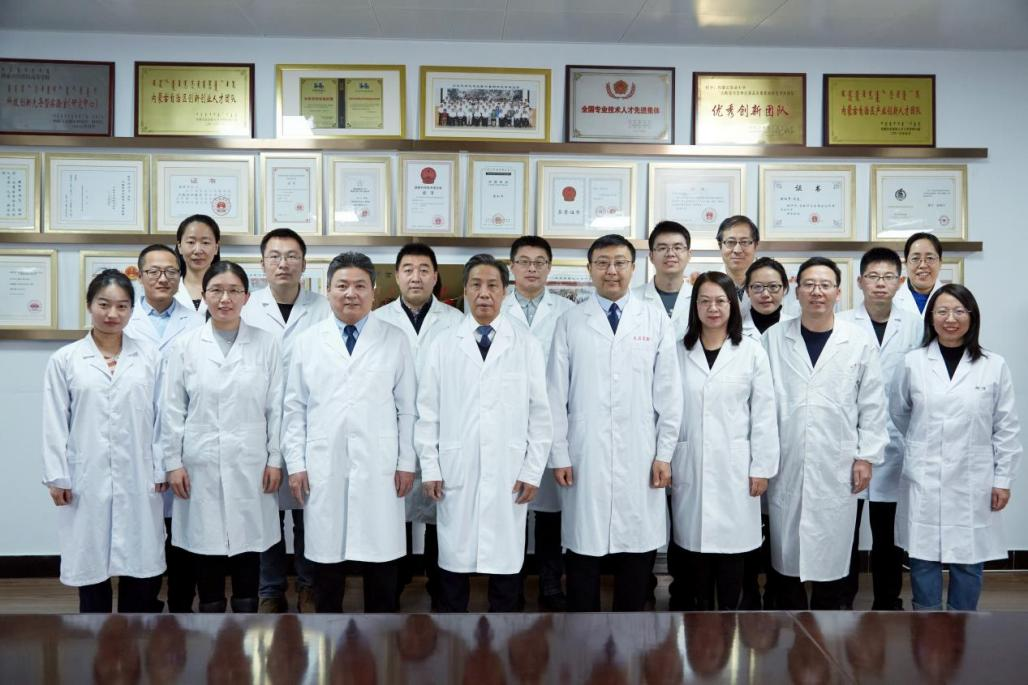

图2 乳酸菌与发酵乳制品教师团队入选全国高校黄大年式教师团队

四、工作做法及取得成效

(一)党建成果:构建“三基”党建体系

1.理论武装筑基,强化政治引领

落实“第一议题”制度,构建三级学习体系,通过专题研讨、红色实践教学、“党建+”融合研讨等形式深化理论学习。学院荣获“全国教育系统先进集体”。

图3 博士生党支部赴延安开展“赓续延安精神,坚定理想信念,汲取奋进力量”专题教育培训

2.组织建设强基,打造坚强堡垒

实施“双带头人”培育,探索“1+N”党建工作模式,发挥样板党支部的示范引领、辐射带动作用。博士生党支部获批第三批全国高校“百个研究生样板党支部”,乳品工程与乳研中心党支部被评为自治区坚强堡垒“模范”支部、自治区高校党建样板支部。博士生党支部荣获学校2024年度“1+N”党支部共建示范活动评选表彰学生组一等奖,学院获得优秀组织单位。

图4 乳品工程与乳研中心党支部被评为自治区坚强堡垒“模范”支部

3.从严治党固基,涵养清风正气

建立廉政风险防控机制,签订《从严治党目标责任书》《意识形态工作责任状》,推行科研经费分层审核和师德师风“一票否决”制。

(二)队伍成长:实施“红领人才”培育工程

学院贯彻落实立德树人根本任务,多措并举,常抓不懈,涌现出一批“育人”润德教师典范。培育全国高校黄大年式教师团队等国家级团队4支、省部级团队7支;拥有中国工程院院士增选有效候选人1人、“长江学者”等国家级人才8人次、“草原英才”13人、全国先进工作者等荣誉获得者7人。

图5 学院庆祝建校70周年暨新工科背景下学科建设座谈会

(三)育人成效:创新“三维育人”模式

1.科研育人,培养创新能力

学院广大教师坚持服务社会,扎根一线,把论文写在祖国大地上,在落实“五大任务”和全方位建设模范自治区两件大事上展现新作为。依托19个省部级以上科研平台,“十四五”以来,承担科研任务 227 项,共1.6亿元,其中,国家级44项,共4000余万元,其他纵向147项,共9000余万元,横向31项,共 2000 余万元;发表中科院1区200余篇;出版专著12部;授权发明专利56件。科研成果获国家科学技术进步二等奖1项。科技成果转化2873万元。

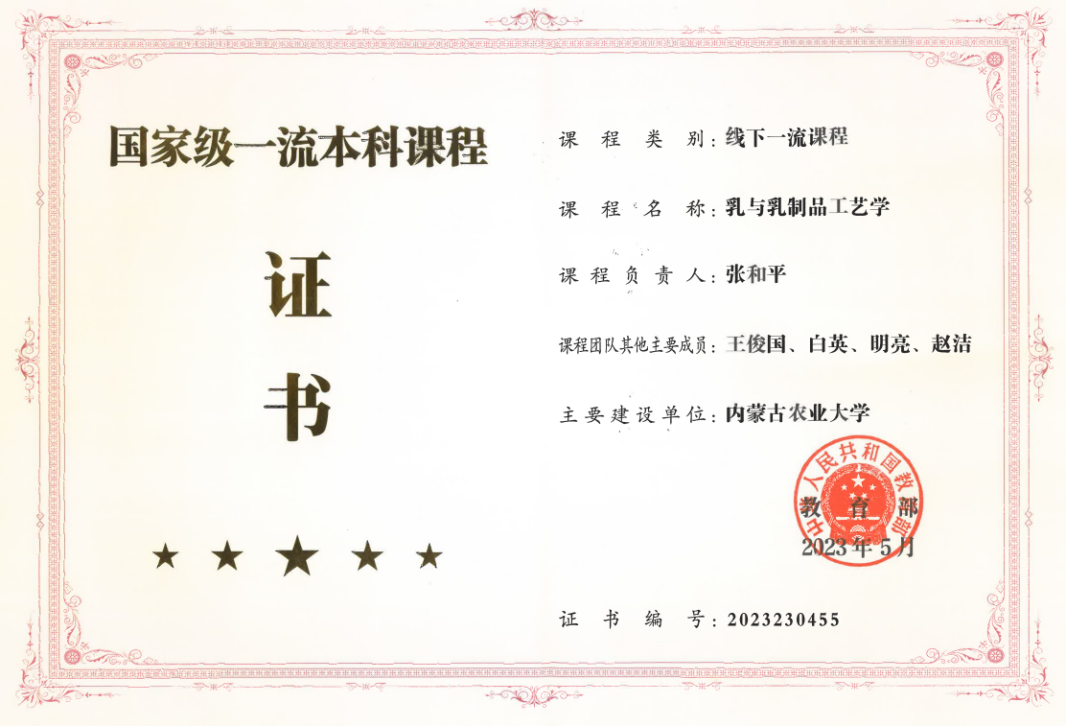

2.课程思政,厚植红色基因

建立课程、专业和学科“三位一体”思政教学体系,推进课程思政高质量建设。现有国家及自治区级一流专业建设点3个、国家一流课程2门、自治区一流课程4门;1个专业通过教育部工程教育专业认证。

图6 乳与乳制品工艺学荣获国家级一流本科课程

3.实践育人,强化责任担当

依托“党建+实践”育人格局,组建“青益北疆”实践队开展暑期支教、“食品安全与营养中国行”科普志愿服务活动,获2024年全国大学生“食品安全与营养中国行”志愿服务一等奖和优秀组织单位。

图7 青益北疆志愿服务队在河南省商丘市宋胡同小学开展暑期支教活动

(四)社会影响:打造“芯耀北疆”服务矩阵

1.科技赋能,驱动产业升级

学院与74家产学研董事会单位协同承担20项自治区任务,经费3000余万元;挂靠本学科的国家二级和省级学会2个;担任国家和自治区相关机构技术委员会专家21人次;干酪乳杆菌Zhang、植物乳杆菌P-8、乳双歧杆菌V9等作为企业核心菌种和技术应用于科拓生物推升公司上市,成为中国乳酸菌第一股。

2.科研攻坚,提升服务社会水平

深入基层开展科普宣传、科技服务活动,创办中国益生菌网、益生之源公众号,依托乳品生物技术科普基地、内蒙古营养学会和内蒙古畜产品研究会开展“亮丽北疆公益科普”行动,惠及50余万人。

图8 传统乳制品现代化生产示范培训班

3.精准服务,助力乡村振兴

围绕特色优势,形成了“立足内蒙古、服务西部、面向全国、走向世界”的社会服务格局。在内蒙古、西藏、新疆等地区建立农畜产品加工技术示范点30个,制定、修订食品安全标准24项,培训牧民3000余人次。

图9 甘肃省夏河县指导乳制品生产加工