一、品牌内涵

紧扣“新工科”“新农科”建设需求,构建“支部建设、课程建设、科技竞赛、实践育人”四融合模式,打造育人共同体。通过党建引领与科创深度融合,依托农业工程和机械工程学科特色,打造“课程-竞赛-产业”创新链、“支部-党员-人才”培养链、“理论-实践-转化”服务链,实现思想铸魂与实践赋能双提升。

二、创建目标

实现师生党员参与科创全覆盖。培育10名党员双创导师,提升党员教师“党建+科创”融合能力。学生科创参与率提升5%,年均获国家级竞赛奖15项。以科技创新为区域农牧业提供技术咨询与装备升级支持,提升社会服务效能。

三、特色亮点

构建四融合模式,打造“一支部一阵地,一专业一赛事”特色育人体系,实现党建与教学、专业与实践“双链赋能”。

亮点1:形成“支部引领科创圈,赛事融于课程链”协同机制。以教研室党支部为纽带,依托专业成立“机械创新实验室”“机器人创新实验室”等4个大学生科创平台,对接10项全国大学生科创赛事,近3年立项训练计划项目34项,获国奖23项、自治区奖123项。

亮点2:打造“师德标兵领竞赛、科研先锋拓项目”导师矩阵。与新城区政府共建自治区大学生科技园,技术服务20家农牧企业,推动寒地智能农机等5项成果落地。

亮点3:深化“机械制图+成图大赛”等12门课赛融合课程改革,推进“课赛融合”教学改革,本科生年均参与科创700余人次,省级以上竞赛获奖人数突破300人次。

四、工作做法及取得成效

“党建领航·科创育人”品牌以党建为魂、以科创为翼,构建了“支部强引领、课程重融合、竞赛出成果、实践育新人”的立体化育人格局。推动党建与中心工作深度融合,形成了可复制、可推广的典型经验,在党建引领、科创实践、人才培养等方面取得显著成效。

(一)党建引领赋能,构建四维科创育人体系

构建“支部引领、书记带头、党员跟进”的示范机制,将支部建设与科创实践深度融合,构建多层次、分类别的专业教育体系,已形成国家、自治区、学校、学院四级创新能力训练赛事体系,推动科技创新教育与专业育人融合发展。目前已建成3个学生创新实验室和1个专业社团。与新城区政府共建内蒙古自治区国家大学生科技园创新基地,形成“政校企”协同育人模式。学院已创建2个学校坚强堡垒模范党支部,机械制造创新实验室获评自治区级职工创新工作室,社会实践临时党支部入选教育部“全国党建工作样板支部”,5项大学生暑期“三下乡”社会实践获团中央专项支持。开展“科技报国守初心”系列主题活动年均覆盖2000余人次,学生思政测评优良率达92%,实现党建与专业教育同频共振。

图1 机电工程学院机械创新实验室

图2 机器人创新实验室团队在积极备赛中国机器人技能大赛

图3 2023年北纬41°车队在参加中国大学生方程式汽车大赛

图4 指导教师郁志红给匠学社参赛成员进行专项培训

(二)体系化打造“专创融合”育人矩阵

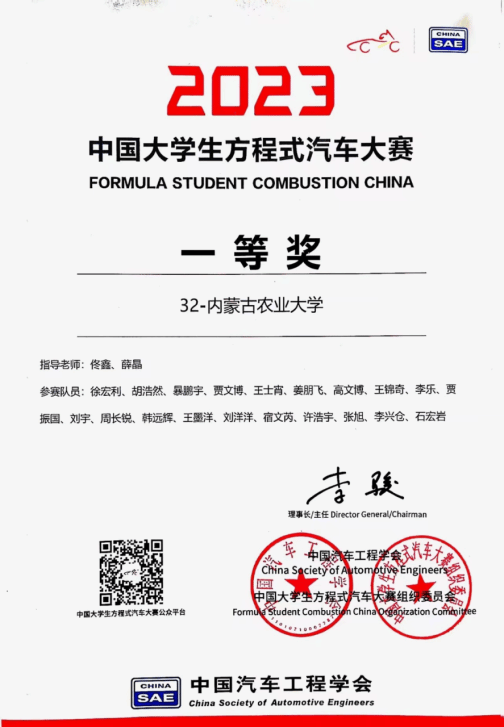

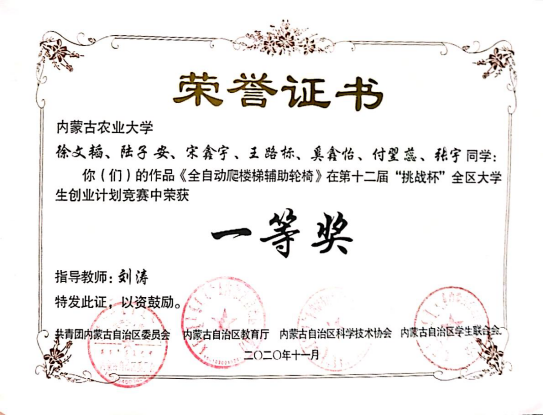

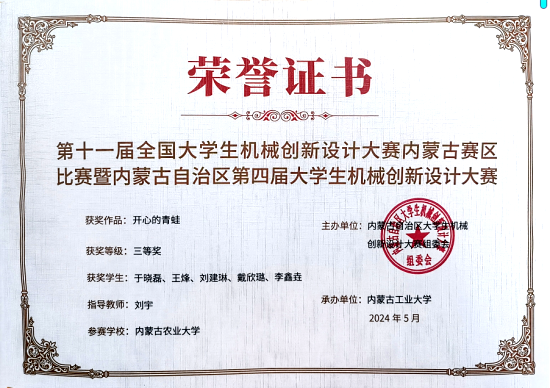

形成“四平台十赛道”科创竞赛体系,打造机器人创新实验室、机械创新实验室、匠学社、北纬41°车队四大特色科创平台,年均孵化项目50余项。各教研室党支部精准对接10项国家级赛事,即中国国际大学生创新大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生机械创新设计大赛、中国大学生工程实践与创新能力大赛、全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛、iCAN大学生创新创业大赛、国际大学生智能农业装备创新大赛、中国大学生方程式汽车大赛、工业软件大赛、中国TRIZ杯大学生创新方法大赛。近3年累计斩获国家级奖项23项、自治区级奖项123项,其中,2023年北纬41°车队荣获中国大学生方程式汽车大赛全国一等奖,“智化锄禾”项目荣获中国国际大学生创新大赛银奖,2024年“智农科技-中国优质牧草智能化生产引领者”获“挑战杯”自治区特等奖和全国主体赛银奖,实现历史性突破。

图5 机械制造创新实验室团队获2024年“挑战杯”创业大赛总决赛银奖

图6 北纬41°车队获中国大学生方程式汽车大赛全国一等奖

图7 创新实验室团队作品在2022年“挑战杯”大赛内蒙古赛区一等奖

图8 机电院学生团队获第十一届大学生机械创新设计大赛内蒙古赛区三等奖

(三)双带头人培育“先锋领跑”师资队伍

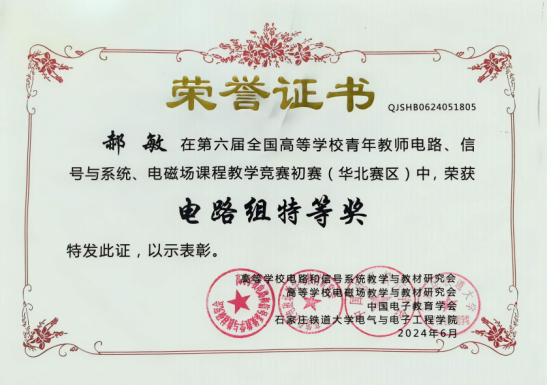

建立“双带头人”培育机制,打造师德标兵李海军、优秀教师金敏、优秀青年教师郝敏、青年党员教师薛晶、韩磊、佟鑫等组成的党员导师团队。8名党员教师获评自治区级教学荣誉,组建10支跨学科导师团队。近三年教师指导学生获专利授权16项,国家级竞赛获奖数量年均增长25%。师德标兵李海军教授指导团队7次获得全国机器人大赛奖项,金敏教授团队连续5年保持机械创新设计大赛省赛夺冠纪录。学院5个教研室党支部中,机制教研室党支部充分发挥学校坚强堡垒“模范”党支部作用,联合本科二支部建立“党建+竞赛”培养模式,组织学生党员和入党积极分子带头参赛,党员群体参赛率超过80%。韩磊老师累计指导40多项学科竞赛,助力团队获多项奖励。通过“传帮带”机制,辐射带动机制专业学生整体参赛率达50%,形成“党建领航,竞赛育人”的培养模式。

图9 电气化教研室党支部书记郝敏教学竞赛中获特等奖

图10 机器人创新实验室指导教师李海军被评为学校“师德师风标兵”

图11 机械制造教研室党支部书记金敏获批教育部产学研合作协同育人项目

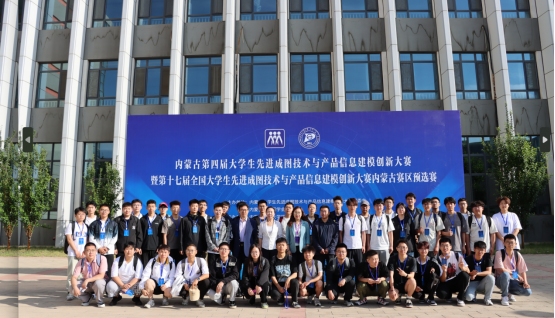

(四)立体化构建“课赛融通”培养体系

学院年均投入60万元专项经费支持学生创新实验室建设,开发“机械制图+成图大赛”等12门课赛融合课程。机械制图课程组将国家级赛事标准融入教学,连续4年承办自治区成图技术大赛,学生工程图学能力达标率提升至89%。形成“基础实训-专项培训-赛前特训”三级培养机制,本科生年均参与科创项目700余人次,占年级总数40%,项目转化率达13%。省级以上竞赛获奖人次突破300人,较三年前增长120%。

图12 匠学社参加2024年全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新内蒙古赛区大赛

图13 匠学社成员在全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛中获优异成绩

(五)典型示范培育“又红又专”时代新人

建立“党员先锋-科创标兵-实践能手”三维榜样培育体系,涌现出“十佳毕业生”孟宇慧等典型代表。孟宇慧带领团队获“互联网+”大赛自治区银奖2项,主持省级创新项目1项,申请发明专利4项,其事迹刊登在《人民日报》。学院学生党员牵头组建20支科创小组,带动400余名学生参与乡村振兴项目,开发智能灌溉系统等5项技术成果在10余家农牧企业应用。近3年毕业生就业率稳定在75%以上,用人单位对毕业生创新能力满意度达94%,形成“党建铸魂、科创筑梦、实践育人”的良性格局。

图14 本科生第二党支部党员孟宇慧获第18届“十佳毕业生”荣誉